Una delle peculiarità fondanti dello spazio onirico è la capacità del sogno di non esaurire mai il proprio significato all’interno della sua principale sfera d’azione, di riferirsi dunque a qualcos’altro, di costruire delle catene di associazioni che, come un puzzle o un enigma, devono necessariamente essere sottoposte ad un lavoro di ricostruzione per poter, finalmente, essere interpretate, metabolizzate e comprese. In un passaggio de L’interpretazione dei sogni, Sigmund Freud richiama nello specifico i «due artifici alla cui attività possiamo principalmente attribuire la configurazione del sogno», lo spostamento e la condensazione. Due elementi che sono anche il trait d’union fondamentale di Dream Work (2001) di Peter Tscherkassky, intenzionato con la sua opera a «riprodurre il meccanismo chiave che conferisce ai sogni il loro significato» (cfr.), spostandone l’orizzonte interpretativo iniziale all’interno di una nuova cornice in cui può essere rimodulato e risemantizzato.

Il punto di partenza del regista austriaco è, come nel precedente Outer Space, l’horror Entity (Sidney J. Furie, 1981). Tscherkassky lavora con il found footage andando a manipolare concretamente la pellicola imbastendo dei nuovi percorsi dell’immaginario che vanno a destrutturare operativamente e dunque a ribaltare il senso originario del film di riferimento, similmente a quanto già mostrato ne L’arrivée (1999) o in Instructions for a Light and Sound Machine (2005), dedicati a rileggere rispettivamente il cinema dei fratelli Lumière e di Sergio Leone. Dream Work, tuttavia, non prosegue il discorso avviato in Outer Space ma sfrutta invece le immagini di Entity per muoversi su binari differenti, fortemente ancorati – come anticipato – alla dimensione onirica.

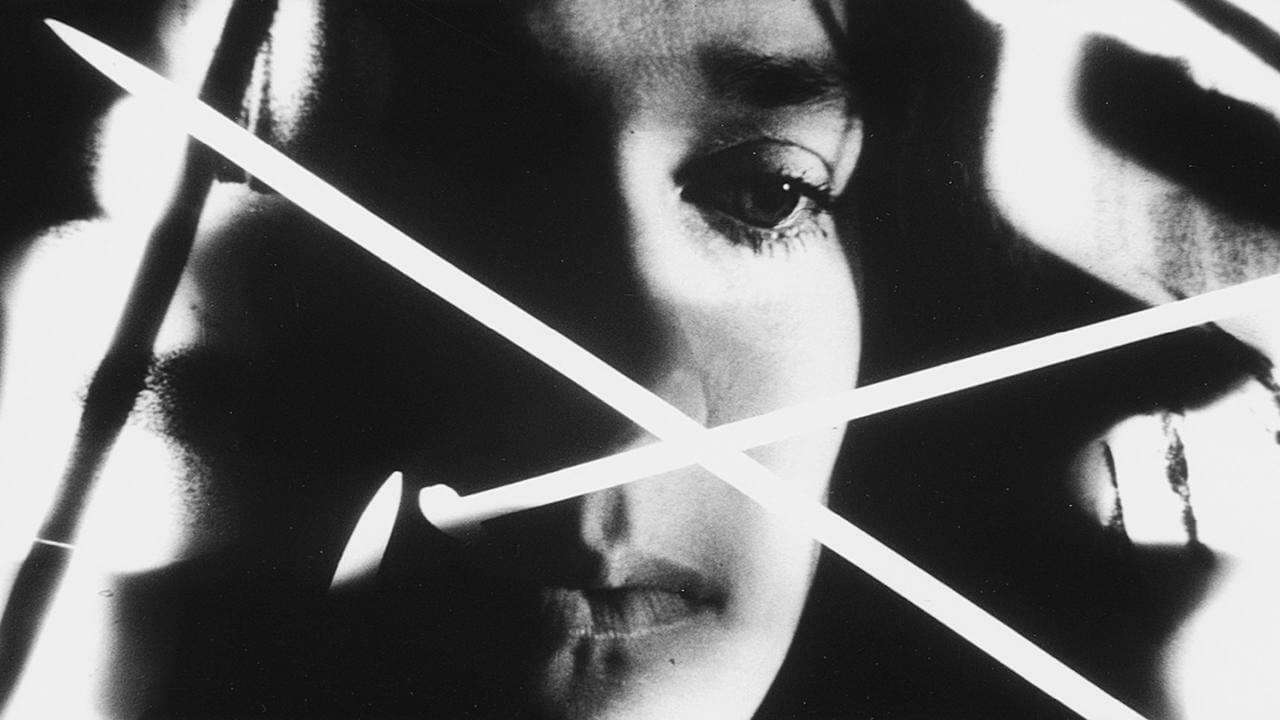

Se in Outer Space Tscherkassky si interroga sulla violenza dello sguardo, in Dream Work – opera che, non a caso, è espressamente dedicata a Man Ray – sembra invece voler principalmente ricorrere all’esigenza espansiva della messa in scena di una surrealtà per ragionare sull’essenza del cinema stesso. Nel film, una donna si addormenta e lo spettatore si trova a vivere il suo sogno insieme a lei, un sogno i cui confini e orizzonti sono quelli propri della forma cinematografica. Il cinema si fa sogno perché è già, costitutivamente, uno spazio onirico, una entity che a sua volta – come lo stesso Peter Tscherkassky conferma attraverso la sua peculiare arte registica e di montaggio – non è nient’altro che un continuo riaffermarsi di azioni di spostamento e di condensazione, capace di espandere il proprio subconscio cinematografico oltre il singolo frame, al di là dei limiti dell’inquadratura.

L’intervento manipolatorio di Tscherkassky sull’immagine filmica ne smaschera l’artificio, rendendo manifesta la natura del cinema. L’immagine si sdoppia e diventa specchio di se stessa, le coordinate sonore saltano, vediamo la pellicola sovraimporsi sulle immagini del film, mentre le mani del regista si muovono incessantemente e senza controllo nella sua furia quasi iconoclasta. In Dream Work, lo spettatore viene ricondotto a elementi basilari, primordiali, costitutivi, esattamente come la protagonista si trova di fronte all’irrefrenabile impeto del suo desiderio mentre vaga nel suo sogno. Un sogno che è Entity, ma che è anche Outer Space e Dream Work. O, forse, è qualcos’altro ancora, una materia indefinibile nel suo incedere surreale che può essere ricondotta solamente alla forma cinematografica più scarna ed essenziale.

Daniele Sacchi