La serie di cortometraggi Dog Star Man, diretti dal maestro del cinema sperimentale statunitense Stan Brakhage tra il 1961 e il 1964, è probabilmente la summa perfetta del suo lavoro e della sua idea di cinema. «Si immagini un occhio non limitato da artificiali leggi prospettiche, un occhio non pregiudicato da logiche compositive, un occhio che non risponda al nome di una qualsiasi cosa, ma debba conoscere ogni oggetto incontrato nella vita attraverso un’avventura percettiva». Nel cinema di Brakhage non vi è mai un racconto (se non, occasionalmente, qualche piccolo suggerimento narrativo) o un’effettiva messa in scena, tutto è orientato con l’idea di attuare una vera e propria decostruzione della visione.

Le cinque parti che compongono Dog Star Man portano all’estremo la volontà di Brakhage di sottoporre allo spettatore una «avventura percettiva» attraverso suggestioni visive e giustapposizioni imprevedibili. L’assenza del sonoro e la scelta del 16mm alimentano ulteriormente la necessità di un incontro e di una compenetrazione tra le immagini mostrate e lo spettatore, cercando una risposta all’enigma della visione riconducendola alla sua essenza più pura e primordiale. Dog Star Man, anche per questo, è una fantasia cosmogonica, un tentativo di creazione di un effettivo mito dello sguardo, una spinta a destrutturare il riconosciuto alla ricerca di un’esperienza in grado di ripristinare la forma della visione.

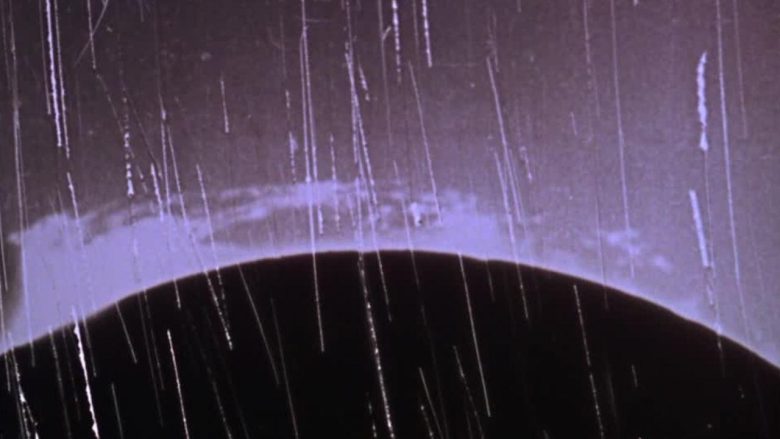

Il preludio di Dog Star Man è sicuramente il segmento che concentra maggiormente le tensioni destrutturanti predominanti che si respireranno poi nelle parti successive, di fatto proponendosi come introduzione e sunto dalle forti derive allucinatorie, oniriche e surreali. Ogni immagine mostrata è solamente una piccola parte di un tutto indecifrabile, una frattura del visivo che si concentra su alcuni motivi precisi e quasi pittorici, tesi tra astrazioni elementali e impressioni cosmiche, con le immagini di Brakhage in persona e soprattutto del corpo nudo della moglie Jane a spezzare questa (dis)armonia cangiante, brevi apparizioni fugaci che riportano il tutto ad una dimensione più umana e terrena.

Sarà proprio la componente umana, nelle parti successive, a proporsi come chiave di lettura fondamentale per l’opera. Un uomo – lo stesso Brakhage – si trova a dover scalare una montagna accompagnato dal suo cane. Il confronto uomo-natura verrà evidenziato a più riprese, specialmente nell’enfasi con la quale il regista mostra gli alberi che lo circondano o il manto nevoso che copre la montagna, affiancati a ulteriori frammenti di immagini non sempre chiaramente identificabili. In questa operazione di frantumazione dell’esperienza cinematografica tradizionale, l’uomo – e, di conseguenza, lo spettatore – non può che soccombere a nuove ondate allucinatorie, le quali saranno predominanti nei segmenti successivi. In una sorta di near death experience, il tormento sulla montagna verrà affiancato a macchie di sangue, cavità corporee e organi, ma anche un bimbo che nasce, i rami degli alberi, la natura soverchiante. Tra close-up improvvisi, time-lapse, sovraesposizioni, distensioni temporali e ritmiche nel montaggio, Dog Star Man è l’elogio di un caos visuale che, oltre a portare agli estremi le frontiere espressive del medium cinematografico, si istituisce di fatto come un nuovo paradigma della visione.

Daniele Sacchi