Il nome Satoshi Kon risuona sicuramente come familiare per gli appassionati di cinema d’animazione giapponese, in quanto universalmente riconosciuto tra i maggiori esponenti e maestri del genere. Per l’utente meno interessato a questi territori cinematografici potrebbe invece apparire come un nome sconosciuto o forse incontrato solo per vie traverse (celebre è, ad esempio, l’influenza del suo cinema su opere più mainstream come Inception di Christopher Nolan o Il cigno nero di Darren Aronofsky). Sembra doveroso, dunque, dedicare uno spazio di indagine privilegiato alla sua produzione cinematografica, terminata purtroppo troppo presto a causa di un cancro pancreatico che ha portato Kon alla morte nel 2010 a soli 46 anni.

La carriera del regista giapponese si apre negli anni ’80 come fumettista e come collaboratore di Katsuhiro Ōtomo, autore conosciuto soprattutto per essere il creatore del manga cyberpunk Akira e del suo celebre adattamento cinematografico del 1988. In questo periodo, Kon si distingue in particolar modo per il suo adattamento manga di un film di Ōtomo, World Apartment Horror (1991), per la collaborazione fumettistica con un altro gigante del cinema giapponese, Mamoru Oshii, intitolata Seraphim – 266613336Wings (purtroppo interrotta prematuramente), e per aver partecipato alla creazione di alcuni episodi del primissimo adattamento anime de Le bizzarre avventure di JoJo nel 1993, storica – e ancora in corso – serie di manga creata da Hirohiko Araki.

In seguito a questa incursione nella serialità, il salto definitivo dal mondo del fumetto al mondo dell’animazione arriva con la realizzazione del cortometraggio Magnetic Rose nel 1995, sceneggiato dallo stesso Kon e diretto da Kōji Morimoto all’interno dell’antologia Memories (prodotta, tra l’altro, da Ōtomo). Dopo aver dimostrato in questa sua prima fase di carriera di essere stato in grado di sviluppare una propria dimensione autoriale ben precisa, certamente in parte legata agli orizzonti fantascientifici cari al suo mentore ma capace anche di comprendere incursioni evidenti in territori immaginari atipici, spesso intricati e metanarrativi (come accade anche in Opus, il suo ultimo manga, che vede come protagonista un autore di fumetti intrappolato nei mondi che lui stesso ha creato), Satoshi Kon debutta dunque con il suo primo lungometraggio, Perfect Blue, nel 1997.

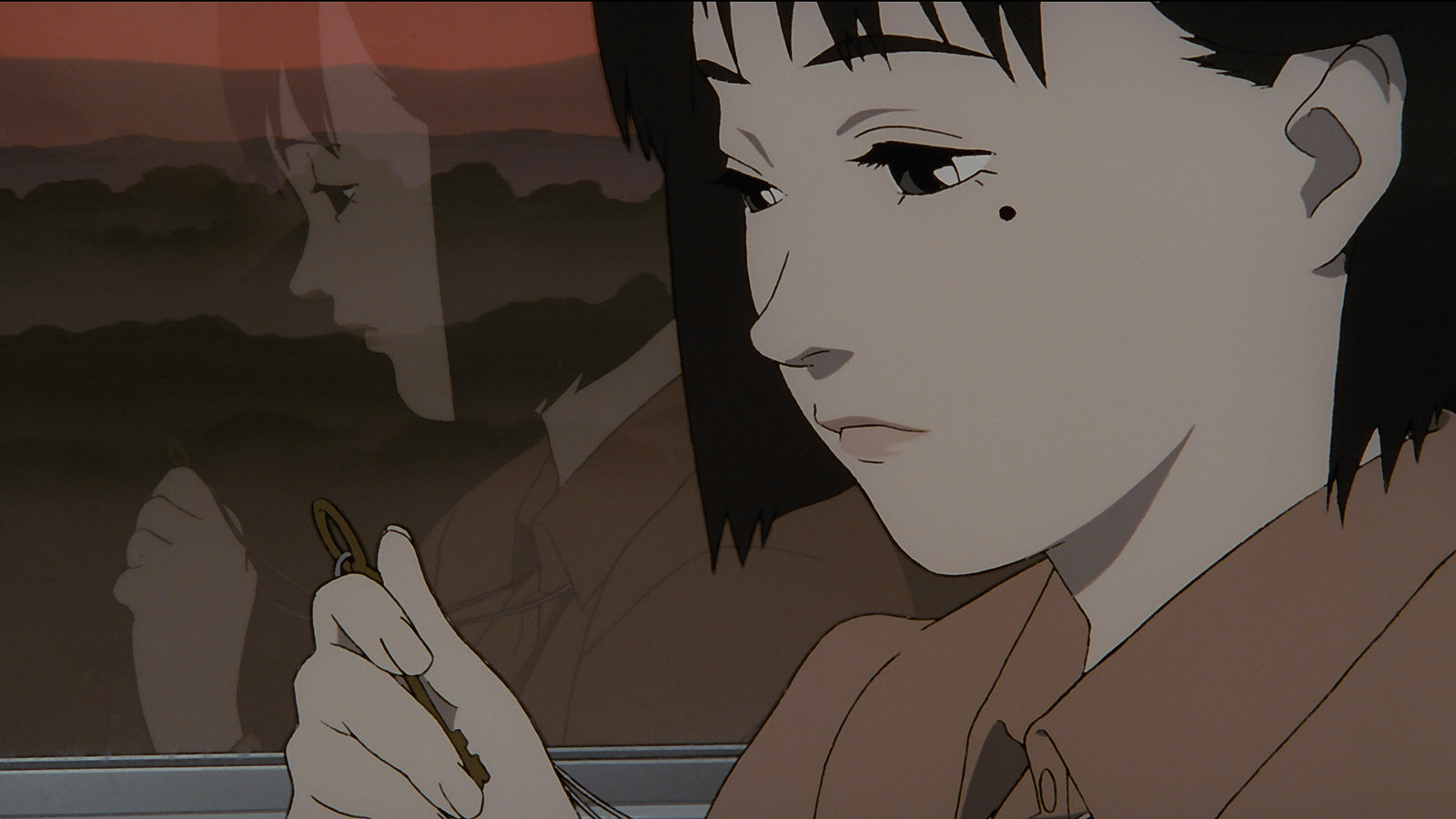

Adattamento libero del romanzo omonimo di Yoshikazu Takeuchi, l’esordio di Kon è una vera e propria indagine sulla crisi del soggetto contemporaneo affrontata a partire dal disagio individuale di una pop idol giapponese. La protagonista del film, Mima, è infatti una giovane cantante che ha deciso di interrompere la propria carriera musicale per perseguire il suo sogno di diventare un’attrice. Presto, uno stalker insoddisfatto dalla scelta di vita della ragazza, inizierà a tormentarla quotidianamente, rendendo la sua vita un inferno. Kon sceglie la via del thriller psicologico per il suo primo lungometraggio, decostruendone però le fondamenta attraverso una serie di scelte sia estetiche sia più esplicitamente strutturali. Essenziale da questo punto di vista è anche il contributo di Sadayuki Murai alla sceneggiatura, con la narrazione del film che finisce per determinarsi come un vero e proprio labirinto ossessivo, in cui reale e immaginario si confondono e si compenetrano continuamente, non permettendo allo spettatore di trovare appigli sicuri o coordinate spazio-temporali precise per poter orientare adeguatamente il suo sguardo.

L’esperienza di Perfect Blue, di fatto, è un trip ossessivo e lisergico che Satoshi Kon costruisce a partire dai tormenti interiori ed esteriori della sua protagonista, indagando allo stesso tempo sia il problema identitario nell’orizzonte della contemporaneità, sia il tema della pressione che può essere esercitata dagli altri nei confronti della propria individualità in termini di aspettative o di volontà specifiche. I percorsi visivi tratteggiati dal regista giapponese sono in piena continuità con l’idea concettuale alla base del film, esibendo perfettamente la capacità di Kon di amalgamare sapientemente forma e contenuto nella determinazione di quella che potrebbe essere definita come una vera e propria esperienza di frammentazione della coscienza di un individuo insieme al crollo di ogni referenzialità e legame con il reale, senza per questo perdersi in vacuità o astrazioni metafisiche eccessive e, anzi, riuscendo comunque a risolvere con mestiere l’intrigo al centro della trama del film, pur nel suo innervarsi con un orizzonte visivo perturbante.

Molto simile come operazione, ma in realtà incredibilmente differente nella sostanza, è l’opera successiva di Satoshi Kon, Millennium Actress (2001), con ancora una volta Murai a collaborare nella stesura della sceneggiatura. Rispetto a Perfect Blue vi è una continuità di fondo nell’affrontare il concetto di identità frammentata e nella continua commistione tra reale e immaginario, proseguendo pertanto l’esplorazione di un insieme di sottotesti ben delineati, con un netto cambio di registro che però allontana sensibilmente i due film. In Millennium Actress ci troviamo di fronte ad un giornalista televisivo e ad un cameraman alle prese con la realizzazione di un documentario dedicato ad una storica attrice giapponese, Chiyoko, da tempo ritiratasi dalle scene. I due uomini intervistano la donna e ripercorrono la sua carriera, con i flashback della sua vita che si fondono senza soluzione di continuità con gli stessi film realizzati dall’attrice, rendendo inscindibili il vero e il fittizio.

La differenza più grande rispetto al film precedente risiede soprattutto nel modo in cui Kon si rapporta con il genere di riferimento. O, meglio, i generi: se in Perfect Blue troviamo un racconto fondato su un singolo intrigo ansiogeno e angosciante, in Millennium Actress vediamo il regista giapponese alle prese con diversi generi, tòpoi e sensibilità, muovendosi apertamente sui binari del metacinematografico. Da un certo punto di vista, infatti, Millennium Actress non è solo un mero gioco sovversivo che possiede come unica finalità quella di confondere i piani del reale e dell’immaginario, ma si presenta come un vero e proprio tuffo nella storia del cinema giapponese, da Akira Kurosawa – con tanto di riferimenti espliciti alle sue pellicole, come ad esempio a Il trono di sangue (1957) – a Yasujirō Ozu, passando dal dramma storico, dai film sui samurai e dai film sui kaijū sino ad arrivare anche alla fantascienza. Non è citazionismo puro quello di Satoshi Kon, bensì si tratta di un ricorso ad un insieme di modalità espressive tese verso un ragionamento e una riflessione sul valore dell’arte cinematografica in stretta correlazione con l’essere umano e i propri percorsi esistenziali, rappresentati nella figura di Chiyoko e nella sua eterna ricerca del misterioso pittore dissidente che da ragazzina le ha salvato la vita, forse in un film, forse nella realtà.

Un aspetto della poetica dell’autore giapponese che emerge immediatamente nei suoi primi due lavori è la centralità della figura femminile. In un’intervista (cfr.), Kon spiega di non trovarsi bene nel scrivere personaggi maschili perché ritiene che vi sia una «parte maligna» nel modo di pensare dell’uomo, e che dunque si senta più a suo agio nel proiettare le sue ossessioni su personaggi femminili, racchiudendovi così «l’essenza del suo spirito» (cfr.). Al di là delle intenzioni autoriali, da un punto di vista rappresentativo vediamo come sia Mima sia Chiyoko si trovino, nello specifico, soggette a molteplici forme di male gaze, amplificato sia dall’aspetto performativo delle vicende che le riguardano, il quale le sottopone direttamente ad uno sguardo che le centralizza e le pone in primo piano, sia dalla viscerale ossessione dei loro fan, distruttiva nel primo film e costruttiva nel secondo. Oggettificazione, sublimazione, pulsioni dello sguardo: il cinema di Satoshi Kon si dimostra attento alle dinamiche proprie della percezione dell’alterità, in particolar modo nel rapporto diretto tra una donna che è un soggetto sottoposto alla tirannia dello sguardo maschile e un uomo che è un soggetto che guarda e che, soprattutto, agisce attraverso il suo sguardo, con tutte le criticità del caso che questo comporta.

In antitesi con tutto ciò, il film successivo di Satoshi Kon, Tokyo Godfathers (2003), presenta un cast di protagonisti più ampio, tre senzatetto che, durante la vigilia di Natale, trovano un neonato abbandonato tra la spazzatura e decidono di impegnarsi nella ricerca dei suoi genitori. Scritto a quattro mani con Keiko Nobumoto, già sceneggiatore del meraviglioso anime Cowboy Bebop, Tokyo Godfathers si ispira liberamente a In nome di Dio (1948) di John Ford (Three Godfathers il titolo originale) e propone un racconto natalizio atipico, una riflessione sulla solitudine e sull’abbandono svolta con un tono profondamente leggero, da commedia, che però porta con sé una malinconia di fondo che si manifesta a più riprese e in modo quasi pervasivo nel corso del film.

Il discorso principale attorno al quale ruota Tokyo Godfathers riguarda il concetto di famiglia all’interno del complesso contesto sociale giapponese, concetto che Satoshi Kon tratta mostrando il calore, l’empatia e la compassione dei tre senzatetto protagonisti, i quali, ciascuno con la sua difficile storia di vita, sembrano quasi formare un nucleo familiare a loro volta, incredibilmente umano sebbene non legato dal vincolo del sangue e, anzi, più reale di alcune delle relazioni intersoggettive mostrate nel film. Come espediente narrativo, Kon fa inoltre uso di uno stratagemma ricorrente per risolvere le situazioni difficili, spesso ilari, che i tre protagonisti si trovano a dover affrontare: il caso. L’azione del caso, della coincidenza, o del destino se si vuole affrontare la questione da un’altra prospettiva, si presenta e ripresenta nel corso della narrazione, tanto da essere riconosciuta persino dai personaggi che, ad un certo punto, si convincono di essere sostenuti e guidati dall’azione divina.

L’attenzione marcata nei confronti dell’aspetto sociale ritorna anche in Paranoia Agent (2004), serie anime in 13 episodi, con il regista giapponese che, dopo la parentesi più “tradizionale” di Tokyo Godfathers, torna a spingere sull’acceleratore per quanto riguarda il cercare di confondere lo spettatore nel continuo mescolare una dimensione maggiormente calata nel reale con, invece, l’onirico e il surreale. La trama, in questo caso, ruota attorno a una serie di misteriose aggressioni in una cittadina nei pressi di Tokyo: un giovane ragazzo, munito di skateboard e mazza da baseball (e per questo soprannominato dalla stampa come Shōnen Bat, “ragazzo con la mazza”), assale, apparentemente senza motivo, gli abitanti della città. Dopo qualche episodio dal sapore quasi antologico, in cui l’unico vero collegamento percepibile è la presenza del teppista, il regista inizia a sovvertire qualsiasi tipo di aspettativa spettatoriale andando a lavorare su temi complessi come l’emarginazione sociale, il bullismo, la depressione, il suicidio, muovendosi di genere in genere. Emblematico in tal senso è uno degli episodi centrali dell’opera, strutturato come se fosse un gioco di ruolo fantasy e che porta a ridefinire completamente la prospettiva con cui si è visionato gli episodi precedenti, o ancora l’episodio 8, un grottesco slapstick su una famiglia che cerca in tutti i modi di compiere un suicidio collettivo.

Se l’estro registico e autoriale di Kon non fosse ancora chiaro, ci pensa il suo ultimo lungometraggio a ribadirlo a dovere. Paprika (2006) è, infatti, l’opera più sperimentale di Kon, presentata peraltro in concorso alla 63esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L’intreccio racconta di un dispositivo peculiare, il DC Mini, utilizzato dalla protagonista del film, la dottoressa Atsuko Chiba, per entrare nei sogni dei propri pazienti in modo da poter analizzare il loro subconscio e ad aiutarli maggiormente nel corso della terapia. Paprika è il suo alter ego onirico attraverso il quale si presenta ai sognatori, un avatar con il quale riesce ad entrare in sintonia in particolare con il detective Konakawa. Il motore della trama è il furto di alcuni dei dispositivi: chi è stato, e per quale motivo?

Sebbene la premessa sia quella tipica del thriller investigativo, Paprika sfugge da qualsiasi logica di genere predefinita, istituendosi come vero e proprio punto di arrivo per la poetica cinematografica del regista. Non solo, sfortunatamente, perché è il suo ultimo film, ma perché porta a compimento uno specifico percorso di ricerca sull’immagine condotto lungo il corso di tutta la sua carriera. Paprika è un’opera di commistione, di creazione operativa di surrealtà, di elaborazione di strutture ad incastro decifrabili ma incredibilmente articolate sul piano visivo. Per quanto la premessa sia abbastanza ricca di suggestioni di trama, Paprika è il film meno denso da un punto di vista narrativo di Kon, in quanto si propone perlopiù come godimento estetico e pura celebrazione dell’enigma della visione. Il mantra fondamentale dell’opera è il lasciarsi trasportare dal flusso di coscienza delle immagini, un sogno collettivo cangiante, impenetrabile e in continuo divenire che non può che darsi come irriducibile a qualsiasi totalizzazione o categorizzazione.

L’ultimo lavoro effettivo di Kon è Ohayō, un cortometraggio di un minuto presentato nella cornice di Ani*Kuri 15 (una serie di 15 corti realizzati da diversi autori giapponesi), un’opera brevissima su una ragazza in dormiveglia, che però, in un certo senso, chiude un cerchio: sia per quanto riguarda l’onnipresente tema del sogno, sia anche per lo stile visivo che lo riguarda, che da un lato ricorda Perfect Blue e dall’altro è perfettamente in linea con l’estetica tipicamente proposta dal cineasta giapponese. È un cerchio che, però, non avremmo mai voluto che si chiudesse. Dopo questo cortometraggio, infatti, Kon avrebbe dovuto realizzare un film dal titolo Dream Machine, che è rimasto però incompleto a causa della morte prematura del regista. Fortunatamente, il genio creativo del maestro dell’animazione giapponese continuerà a vivere nell’eternità della sua magnifica arte.

Daniele Sacchi

Clicca qui per leggere gli altri articoli della rubrica CINEGAZE.