Netflix è ormai diventato un vero e proprio luogo d’approdo per molti cineasti e autori, causando di fatto una spaccatura singolare nei meccanismi interni che governano la piattaforma. Se da un lato il colosso dello streaming sembra puntare perlopiù sull’aspetto quantitativo del proprio prodotto original, rischiando spesso standardizzazioni e tipizzazioni eccessive (con qualche eccezione certo, pensiamo a La regina degli scacchi), dall’altro lato è evidente come nell’ultimo triennio Netflix si sia interessato in una certa misura anche all’aspetto qualitativo. Pensiamo a opere come Roma, Storia di un matrimonio o alla notizia recente di un futuro progetto di David Lynch per la piattaforma. Netflix offre libertà espressive che Hollywood non sembra più in grado di garantire, ed è sintomatico che Mank, il nuovo lungometraggio diretto da David Fincher (sei anni dopo il conturbante thriller L’amore bugiardo, sceneggiato da Gillian Flynn) sia stato realizzato all’interno di un ecosistema produttivo di questo tipo.

Mank nasce da un progetto del padre del regista, Jack Fincher, scomparso nel 2003, e racconta le circostanze attorno al concepimento della sceneggiatura di Quarto potere, l’eterno capolavoro di Orson Welles del 1941. Assoluto protagonista è Herman J. Mankiewicz, Mank appunto, co-sceneggiatore insieme a Welles del film e interpretato da un sublime Gary Oldman. Il punto di partenza dell’opera è un saggio di Pauline Kael, Raising Kane (1971), in cui la critica cinematografica del New Yorker si trova a mettere in discussione il coinvolgimento di Welles nella stesura della sceneggiatura di Quarto potere, attribuendola invece al solo Mankiewicz. David Fincher prende le mosse da queste considerazioni per discutere del contesto hollywoodiano degli anni ’30 e, ovviamente, per ricondurlo ad un discorso innervato nel tessuto del contemporaneo.

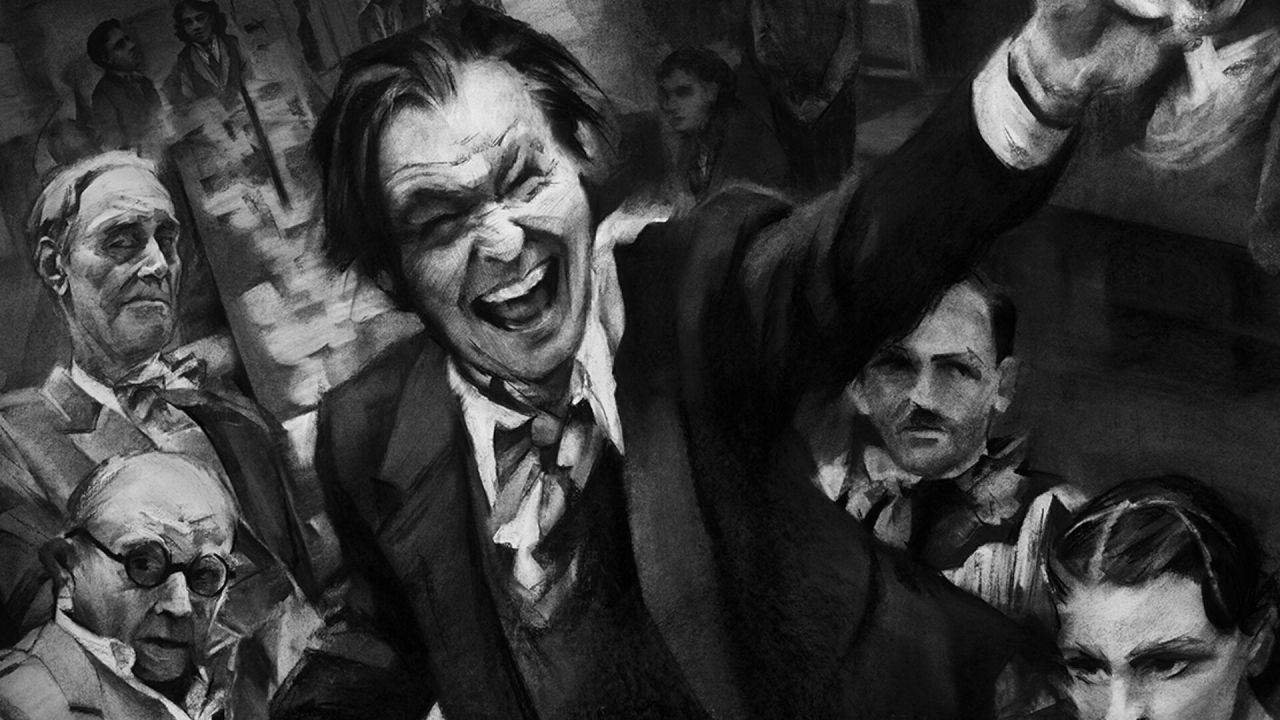

Senza esagerare, Mank sembra quasi presentarsi come una rilettura o contraltare speculare dello stesso Quarto potere da un punto di vista concettuale e formale, con numerosi punti d’incontro e sovrapposizioni tra i due film. Oltre al ricorso al bianco e nero e ad alcuni principi classici – grazie anche all’egregio lavoro di supporto del direttore della fotografia Erik Messerschmidt (già collaboratore di Fincher in Mindhunter) e alla sublime colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross – che ricreano l’atmosfera cinematografica del periodo con il supporto del digitale, Mank richiama a più riprese l’orizzonte segnico del film di Welles passando sia da elementi macronarrativi, come il ricorso alle frontiere del biopic attraverso lo stratagemma del flashback, sia da citazioni esplicite a sequenze – pensiamo alla sfuriata di Welles che mimica uno dei momenti conclusivi di Quarto potere – e riferimenti stilistici precisi nel montaggio e nella composizione dell’immagine.

Il risultato è una vera e propria operazione sovversiva, in cui la semi-identificazione tra i protagonisti dei due film viene suggerita ma non portata a compimento per la sua impossibilità realizzativa fondante. Mank non è Kane, e soprattutto non potrà mai essere William Randolph Hearst (qui interpretato da Charles Dance). Però, allo stesso tempo, Mank riesce a trascinare il suo corrispettivo opposto nella propria personale spirale discendente con la miglior sceneggiatura della sua carriera: una parabola sulla necessità di sfuggire dal giogo degli studios, affermata con grande impeto anche nei momenti conclusivi del film, con Fincher che si distacca dunque dalle frontiere del semplice omaggio per proiettare il suo discorso sulla contemporaneità.

Mank è dunque ben lontano dal proporsi come un mero e rarefatto gioco citazionista, preferendo invece una dimensione formale ben precisa, a tratti irruenta e capace di emergere come una solida messa in discussione dell’apparato produttivo cinematografico, conducendo allo stesso tempo un discorso parallelo sull’immagine digitale e sulle sue possibilità applicative. Resta da vedere quale sarà, nel tempo, il vero ruolo di Netflix nel complesso di questo discorso e se non si rischierà un cortocircuito inverso. Per il momento, possiamo limitarci a gioire di fronte ad una perla senza tempo come quella realizzata da David Fincher con il suo Mank.

Daniele Sacchi